da Monica Guerra | Ott 14, 2021 | recensioni

Nella sua nuova raccolta di versi, la poetessa Monica Guerra esplora il mondo circostante con la forza dello sguardo che sa andare oltre le mura dell’apparenza. Un invito a “srotolare le ciglia” e a “scompigliare i nidi”, perché “sollevarsi è infilare l’onda nel canto di ogni voce”, nonostante gli ostacoli. Ringraziamo per la lettura Alessandra Ambrogi e l’associazione “Legg’io”.

Servizio di Vittorio Ferorelli

clicca qui per leggere e per ascoltare la puntata

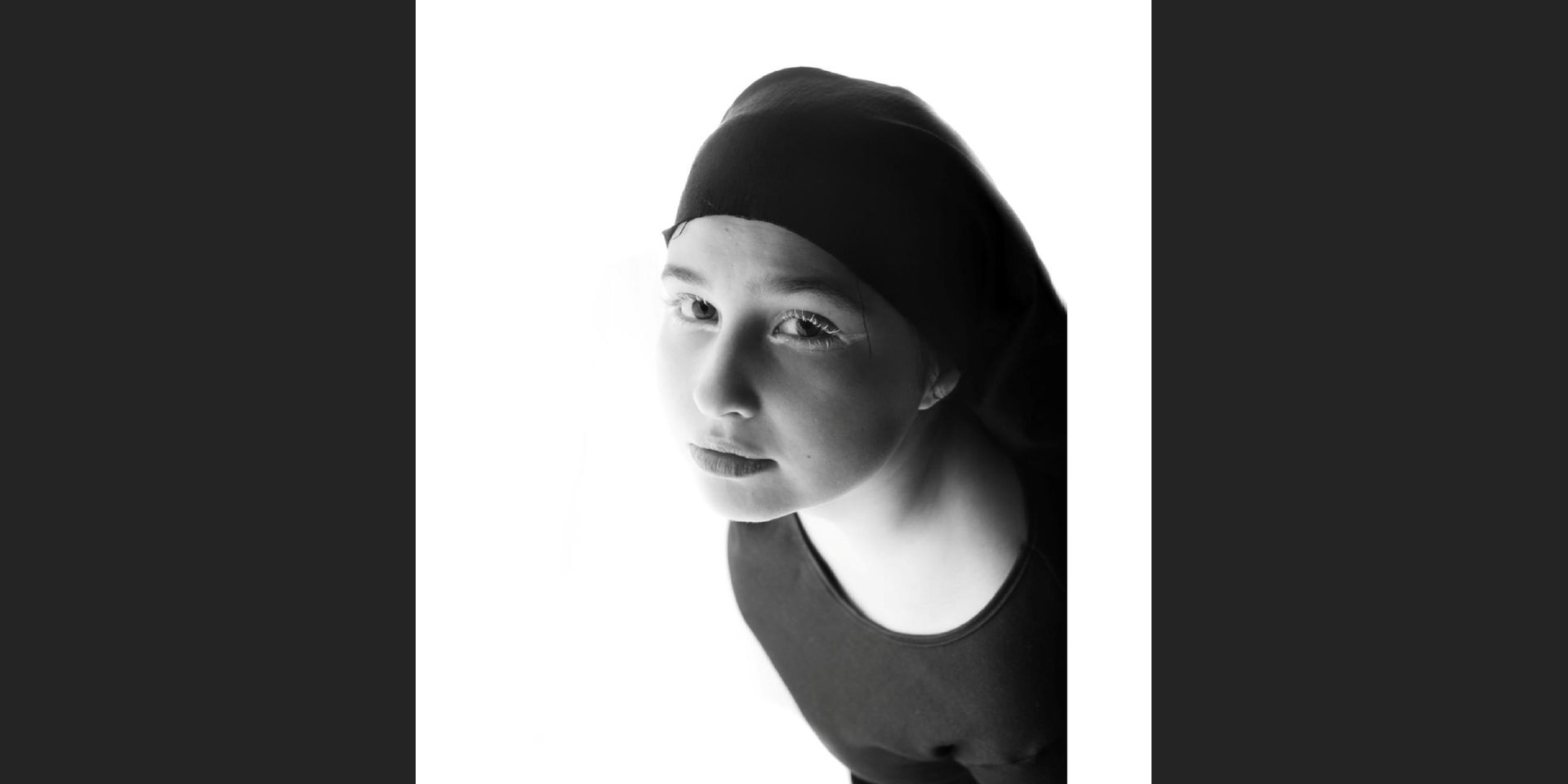

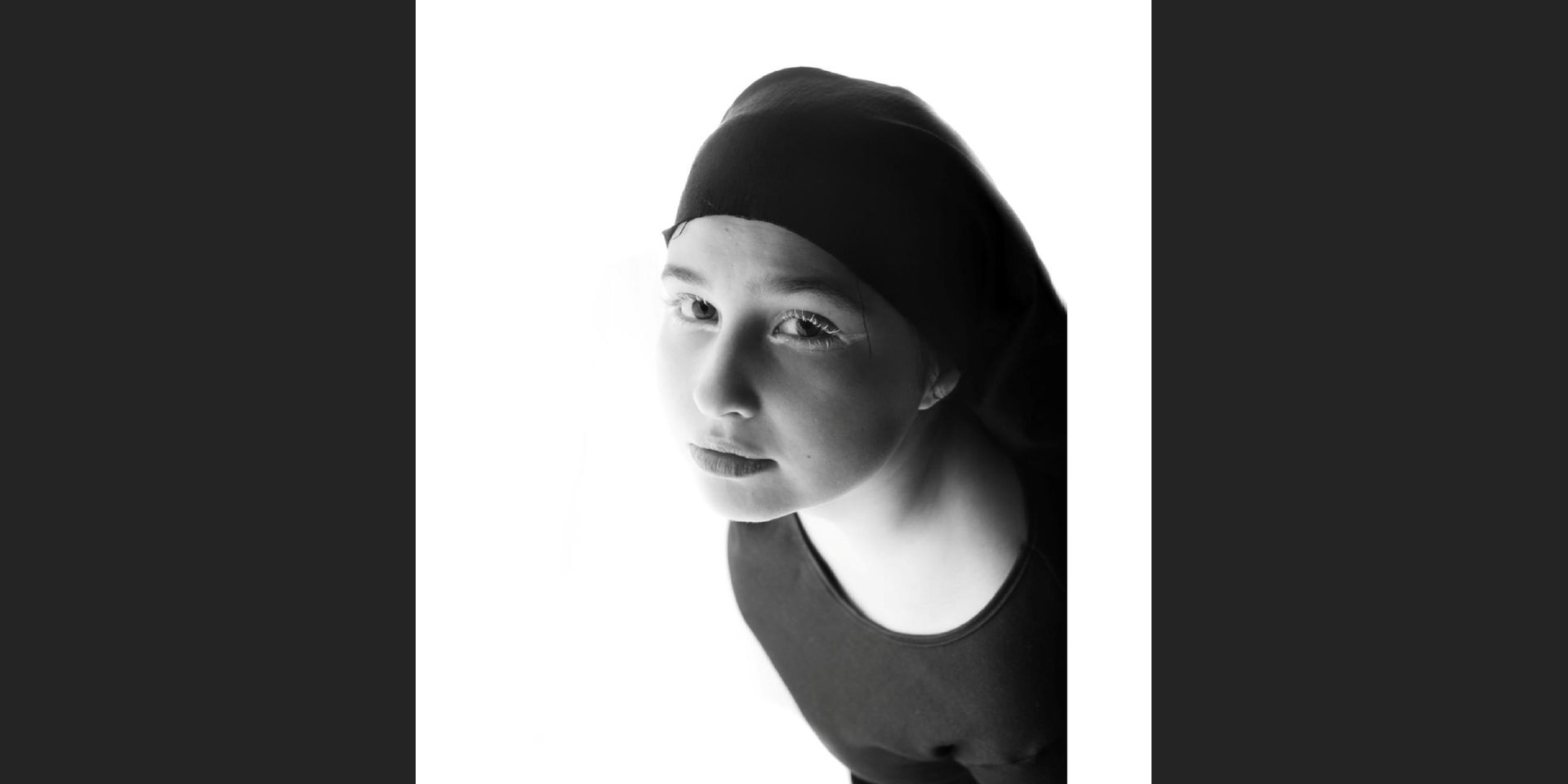

ph. di Virginia Morini

da Monica Guerra | Set 29, 2021 | notizie, recensioni

Su Entro fuori le mura (Arcipelago Itaca, 2021)

dal blog di Assaggialibri Associazione Culturale

presto verrà l’autunno avvertivi

lasciando la mia mano sopra i nidi

d’agosto sorridevi

alla resa improvvisa dei germogli

lo sapevamo entrambe com’è giusto

è così che una sera d’un tratto

la nebbia d’autunno

addolcisce lo sgombero dei nidi

– ora che i corridoi sono quasi muti

la tua stanza sempre in ordine –

non è più la stagione dei germogli

ma l’arco fiorito delle tue ali ridevo

com’è giusto in mano

alla spina dei giorni disabitati

a Virginia (Ottobre, 2018)

clicca qui per leggere tutto

da Monica Guerra | Mag 3, 2021 | recensioni

qui il link all’articolo completo su CASA MATTA nr.3 maggio 2021

recensione a Entro fuori le mura (Arcipelago Itaca, 2021) a cura di Milena Nicolini.

È una disamina della nostra società molto dura quella che Monica Guerra ci mostra nei versi di questa silloge. Senza permettere all’emozione di limitare la durezza della denuncia, trattenuta, sottesa, quasi compressa da un estremo prosciugamento della lingua, che arriva anche a forzarne la struttura, quando non ne complica pure il portato logico, con l’uso, ad esempio, di certi enjambement – una cifra stilistica della prima sezione – che polisemicamente possono aprire feconde ambiguità: “presto verrà l’autunno avvertivi / lasciando la mia mano sopra i nidi / d’agosto sorridevi / alla resa dei germogli / (…) / non è più la stagione dei germogli / ma l’arco fiorito delle tue ali ridevo / com’è giusto in mano / alla spina dei giorni disabitati”. Poesie quasi sempre molto brevi, ritmate da una sicura tessitura prosodica, dal respiro dei vuoti frequenti tra i versi, dagli ‘aparte’ sospesi degli incisi; poesie che lungo le quattro sezioni, introdotte da exergo non solo di grande spessore significativo, ma di apertura propedeutica, tagliano attraverso, incidono, sezionano la nostra attuale realtà di individui sociali. Significativo il titolo della prima sezione, La misura del vuoto, che rende immediatamente la tragedia attualissima della pandemia. C’è tutta la sorpresa, l’angoscia, anche la reticenza, l’incredulità del primo lockdown: “ma qui è sparare a raffica all’orizzonte”, “fuori è rovo”, “sporadiche razioni di luce e del resto / non vedere – poco importa –“, “quel parlare solo con i cani”. Di colpo il venir meno della convivenza con gli altri, addirittura l’essere esclusi, spostati “a lato” da una narrazione ragionata del presente che altri fanno, ma in cui si dà l’unico modo per esserci: “è la storia che ci tiene vivi, a lato / dieci centimetri di ponte”, che è lo spessore del muro delle case; dentro cui l’isolamento, la solitudine che scarnifica anche l’io: “il volto muore da solo”, non tanto per la mascherina, ma per un’identità non più confermata dallo sguardo dell’altro. Le reazioni sono di grande impotenza: “tu che mormori / il vuoto non esiste rampicando solitudine”, che ripeti come un mantra “un germoglio / è questa solitudine”, mentre vai “disertando sabbia alla clessidra”, in realtà ti accorgi che si accampa un altro male devastante: “-sempreverde / il ramo dell’indifferenza”, vero “diluvio quotidiano”, tanto che si devono accogliere “gli inciampi” come “doni / a piene mani”. E poi il grande dramma di coloro che vengono meno, spariscono di colpo , una devastazione nella già “spina dei giorni devastati”, appaiata alla morte vegetale per la terribile siccità. Pensare, vivere quelle morti solitarie: “immagino come un’isola / l’ultima carezza sotto le dita mentre / è solo il vuoto che le graffia” e dirsi che bisogna imparare, abituarsi “alla voce del verbo perdere”. È forse possibile intravedere uno spiraglio in un’assurda contiguità tra camera mortuaria e camera di un vecchio isolato che compie gli anni, in una casa protetta: mentre “il trapano” sigilla, ‘spegne’ “la bara”, la voce di una ragazza, che “per procura” soffia, “fuori dai vetri” che isolano il vecchio, su “novantadue candeline”, dice: “Bab, a t’fasè j’avguri”. Alla fine, dice la poeta, è la più vitale “liturgia per andare in pace”. Nella seconda sezione, Istantanee, si è fuori dalle mura di casa, ma dentro una ben più solida chiusura, quella dell’incomunicabilità. È un carosello di schizzi incrociati in giro, ma di quegli schizzi che con pochissimi tratti definiscono l’essenziale irripetibile. C’è subito, quasi a segno emblematico, l’assurdo paradosso per cui, volendo accedere alla “Charity” pubblica, ai barboni senzatetto viene fatto l’obbligo di fornire un indirizzo. Quindi è schizzata l’indifferenza di fondo nei rapporti apparentemente amicali; l’incomprensione reciproca dei bisogni, dei diritti degli altri; l’incomunicabilità fra culture e modi di essere vivi, per cui “- il tempo / è ringhiarsi l’un l’altro –“; l’impazienza verso i limiti, le necessità dell’altro, umano o animale che sia, che così viene strattonato, impedito, strofinato con malagrazia da chi dovrebbe aiutarlo. L’ossessione di far presto, dal traffico (molto potente immagine qui: “ i pickup si gonfiano ai semafori”) all’uomo che “assedia ogni minuto l’orologio”, in un affollarsi di figure non solo eterogenee, ma aliene nel loro proporsi ed interporsi, perché “tutti corrono d’intorno tutti sudati corrono / come lo avessero detto alla televisione”, secondo le regole di un conformismo che tutti rende burattini tra loro estranei. Ormai, infatti, c’è l’incapacità di stare insieme, al di là di un affiancamento da “isole mute… in arcipelaghi”. Anche nelle famiglie non c’è più capacità di comunicare: tra cani, figli, mogli, non riescono a darsi più niente, ognuno con una ragionevolissima giustificazione alla propria sovversione di un comportamento prestabilito, che l’altro non capisce, però, non tollera e reprime: il cane vorrebbe stare “un po’ in pace” all’ombra, il bambino non ha più fame per finire il piatto, la madre stanca non riesce ad entusiasmarsi alla “parvenza di vacanza” in collina e vorrebbe solo dormire, il padre, apparentemente ‘padrone’, nervoso perché cassaintegrato o senza paga. Significativi due altri schizzi: quello dell’atteggiamento dei famigliari verso il “bravo ragazzo” che chissà come e perché è caduto vittima di una qualche violenza da lui perpetrata su altri; l’incapacità di definirsi in sé e da sé da parte dei tanti che esistono quasi solo come foto, pensieri, corpi postati sui social. Nella terza sezione, La paralisi del giorno, domina la paura, l’incapacità di essere e di pensare diversi, l’immobilità nel conformismo. È una società, la nostra, ben recintata, dove “non un’orma fuori posto”, perché “ci sbriciola più del colpo / la tana della paura”. Solo fango tra le “paludi / immortali” di solitudini, vittoriose o perdenti che siano, perché non si danno conclusioni che si distolgano dal “ribadire noi i giusti / e qualcuno sempre contro”. Allora “l’occhio spranga le persiane” e si chiude nella “risacca del sonno”, impenetrabile dal vedere e dalla responsabilità, in un mondo hobbesiano dove homo homini lupus, al punto da chiedersi se la situazione sia segno di una tragica perdita o piuttosto l’inizio di una mutazione dell’uomo. Poi qualcosa la poeta lascia tralucere: “se l’albero si converte in croce”, la “linfa” vitale, nonostante tutto, si muove, e, non certo sulla spinta del “frutto proibito della paura”, “estirpa i chiodi dalla radice”. Così come smaschera il pericolo mortale del “canto” delle sirene –conformistiche, consumistiche, egoistiche, dico io – , che non si può credere di potere ‘godere’, assecondare, semplicemente legati come Ulisse all’albero maestro, perché quell’Itaca, a ben vedere, è solo un “pretesto” che sigilla il confinamento in un Limbo amorfo e nientificante. Ma il fatto è che il nostro mondo non ha più “eroi”, che i potenti vi restano sempre e comunque a galleggiare in situazioni di potere, che un falso utilitarismo ne determina valori e bisogni. Non c’è più “contempo”, il tempo assieme è troppo “difficile”; anche il futuro è vuoto di “aspettative”, chiuso com’è “l’orizzonte … nella tela di un ragno: “il passo per troppa esitazione” affonda e “si scioglie nell’asfalto”. Infine solo nell’ultima sezione, Nonostante, giunti proprio al limite estremo, quando per sperare bisogna arrivare a credere nell’ “impossibile”, si intravede un varco. Senza rinnegare che la vita è dura, che c’è sempre un vento pericolosamente capace di abbattere, si osa che bisogna imparare a “navigare i seni verdi dell’onda” per essere vivi, a vedere negli interstizi dei rami “la bellezza della zagara”, a cogliere il “calpestio” che viola il “cono d’ombra” dove “non arriva mai nessuno”, a sentire il bruciore vitale del sole, della parola, delle cose, “fuori”, anche quando “il gelo reclama una croce” e pare inchiodare ad un’immobilità di morte, e nonostante la tragedia ambientale provocata dall’uomo, nella sua “inversione / del fine con il mezzo”. La salvezza può essere solo nell’uscita dalla separazione incomunicante, dall’omologazione distruttiva. In fondo basta poco, magari imbattersi in pieno centro bolognese in un bar dove fintissimi enormi “bastoncini di zucchero” alle pareti e “casse /di bibite colorate” offrono un appiglio, se non per salvarsi dalla realtà (“la memoria non cicatrizza così”), per decollare almeno nelle lucine della “finzione”, che, chissà, delle volte eppure “salva la vita”.

e la voce le mille voci

la fioritura della pietra

restiamo dove

non è il tempo là dove

lo spazio non è cosa

deludiamo i confini

e miele dai seni di ciliegio

diveniamo l’altro,

la stessa cosa

da Monica Guerra | Lug 20, 2020 | recensioni

MONICA GUERRA

non c’è nulla che non

si possa ripensare entro la geografia

dell’amore

Non è questo, forse, il verso più bello dell’opera, ma certamente è quello che meglio ne racchiude il seme e il senso. Il tono di Monica Guerra è colloquiale, perciò la sua parola va assaporata immaginandoci seduti accanto a lei che pazientemente si e ci interroga sui misteri e sul miracolo della vita, dandosi e dando a ciascuno il tempo di riflettere sulla propria. A volte la voce si alza, le parole diventano pietra, perché così è necessario per superare lo scoglio del dolore e permettersi/ci di reagire.

Se la destinazione è un incrocio, la stagione/chiusa dei tuoi nei lungo la schiena, non resta che re-impastarsi, trovare un pertugio di salvezza che ci salvi dalla resa: io devo rimpastarmi/perché la sostituzione è una strada senza uscita.Quale intimità riesce a creare la nostra poeta con questa allusione ai nei della schiena, quasi una mappa che registra brividi, sussulti, deviazioni; e quanta potenza nel verbo re-impastare, così materico, che ci mostra un movimento di mani, energico e sapiente, prima di distendere la sfoglia nella nuova piega che vogliamo dare alla nostra vita.

La vita – si sa – è percorsa da ferite di varia natura che possiamo scegliere di disinfettare e ricucire o lasciare che si infettino compromettendo la nostra salute, la nostra avventura esistenziale, azzerando ogni speranza. Ma una terza soluzione luminosa, quasi visionaria, e propositiva ci viene dai versi di Monica prima che il/ giorno scucisse una ferita da lucidare. Dunque una ferita si può anche lucidare, rendere brillante, di una ferita si può fare tesoro, punto di forza da dove ripartire. Anche se fa tanto male da sentire il dolore tornare neve, perché sempre ci vuole coraggio per tenere in piedi i giorni camuffando la leggerezza dei disastri…

A cosa serve la poesia in questo nostro percorso salvifico? A cosa serve la bellezza? Amare la poesia cos’è se non invischiarsi nella palude, farsi contaminare per lavare le ferite, farle luccicare al punto da esibirne l’incanto e la fertilità? E amare chi sceglie e impasta le parole, amare un/a poeta che significa? La domanda è posta a maddalena, ma anche a noi lettori/lettrici seduti accanto a Monica: … lo sapevi maddalena che/amare un poeta è una palude ma sottovoce è un/chiodo che lava nel fango tutte le ferite; la distanza/non è un grido ma la misura della bellezza di/uno stame dalla sua radice.

E ancora, che senso hanno allora le lacrime? Ne hanno, eccome, perché è vero che le lacrime sono solo gocce su un confine e i figli naufraghi, in ogni/dove, sono sempre figli tuoi, ma è altrettanto vero che ci aprono a quella fessura, definita da Monica passaggio che, in quanto tale, implica una scelta precisa, in questo caso uno sconfinamento oltre la soglia, dove poter scorgere la pacatezza delle margherite, il profumo di un/cespuglio che si crede inutile, per ribaltare qualche/volta i tavoli e sempre le prospettive…Sì, un cespuglio che si crede inutile può rovesciare, anzi ribaltare- che è termine più forte, efficace, quasi gergale – le prospettive. Ecco l’utilità delle cose inutili, ecco una nuova declinazione della poetica di Monica Guerra.

E qui il discorso si fa più ampio: che poi cos’è un confine, se non una mera convenzione?Così diventa inutile tentare di definirela vita, perché la vita è il miracolo di una inutile definizione. Il che non esime la poeta, e noi insieme con lei, dall’interrogarci sul nostro esserci dentro, chiamati a risponderne affinché non passi oltre senza/capire, per poi rigirarmi all’improvviso maddalena/e rimanere con lo schianto della pelle sulla/pelle e se non facessi in tempo potami una rosa,/sulla soglia, prima di salpare… La rosa, ecco un altro, estremo simbolo salvifico di resilienza, mattoncino essenziale alla poetica di cui sopra.

Certo, essere dentro la vita – ribadisce Monica Guerra –soli, talvolta anche a fianco delle persone più vicine oltre che nella moltitudine, comporta grande sofferenza, può essere peggio di un distacco (ma talvolta disertarsi, fianco a fianco, è peggio di una sparizione…) per cui può servire, per prendere fiato e ricomporsi, accovacciarsi per leccarmi le ferite come un gatto.

Solitudine, dunque, ma anche incomunicabilità, come allude in alcuni passi, sono altre possibili lacerazioni nelle relazioni umane la voce dentro il pugno/gli occhi – te lo diranno/le mie sillabe/a martello chiuse a chiave, ma non tali da non poter essere superate con uno slancio di volontà commovente se invoca: perdona la parola muta/e io che non smetto d’amare/perdona, a distanza, /tutta la distanza che resta.

Il perdono, altra parola chiave che conferma l’impressione di una poesia intrisa di religiosità, non in senso confessionale, naturalmente, né tantomeno devozionale, ma etimologico. Piuttosto in quanto poesia di ponte, di legame compenetrante e consustanziale tra uomini, creature, cose dialoganti nel ventre della natura dove, in aggiunta, una pietas diffusa e convinta afferma la dignità della donna, di ogni donna che si rifletta nella sua maddalena (alla quale si rivolge con un tu nel quale stiamo tutti noi), la sua oblatività, la sua capacità di attendere e di amare oltre e nonostante potenziali incrinature o violenze. Che nulla ha a che fare con atteggiamenti consolatori, ma nutre la sua poetica, dove si coglie una consapevolezza nuova, maturata tra le asperità, il brusio e la bellezza dell’inutile. È in questa oscurità discreta fatta di metafore/ allusioni/ rimandi/ ritmo, in questa penombra gravida che Monica, a mio parere, ha realizzato il suo percorso di disvelamento senza tuttavia rinunciare a quel “diritto all’opacità”, così ben teorizzato da Edouard Glissant.

Ha perciò ragione Francesco Sassetto nella sua appassionata e convincente prefazione a scrivere che i testi raccolti in questa opera “vengono da lontano ed arrivano a farsi poesia – verso o prosa poetica poco importa – per stratificazioni successive di dati esperienziali che trovano il proprio habitus stilistico-formale, la loro piena e nitida espressione, solo nel tempo, costruendo un dettato poetico di forte impatto emotivo, sofferto e commovente nella sua disarmata verità, nella sua dolente umanità dove – non credo di esagerare – ogni parola è, per dirla con Ungaretti, «scavata nellamia vita / come un abisso»”.

Qualcosa che mi ha fatto pensare alla bella espressione del poeta friulano Pierluigi Cappello “trimant al vivi” tremando al vivere, perché al vivere appartiene l’esperienza amorosa in ogni sua forma. E, aggiunge Monica/maddalena: non sono gli anni che restano a guardare ma la rivincita dell’Amore. Come a dire che non c’è ferita in vita che la potenza dell’amore non riesca a sanare.

Una parola merita anche la copertina del libro con una fotografia artistica di grande suggestione, opera di Virginia Morini, che acquista particolare risalto nella elegante veste tipografica de La Collana “Arcana Mundi” – al nero – de IL Vicolo. La punzonatura in argento a caldo, la caratterizzazione grafica del nome dell’Autore (vuoto per il nome e pieno per il cognome) nel carattere “bodoni”, il font per eccellenza degli architetti, rende questa pubblicazione un piccolo gioiello estetico.